社会保険料とは?基礎知識から計算方法・注意点までわかりやすく解説

目次

社会保険料とは、従業員の健康保険、厚生年金保険、雇用保険などにかかる費用の総称です。企業が従業員を雇用する際に必ず発生する負担です。

中には複雑な制度も含まれているため、担当者は正確な知識を持って対応しなければなりません。ここでは、社会保険料の仕組みや計算に欠かせない標準報酬月額、保険の種類ごとの計算方法についても解説します。

この記事では免除制度や注意点まで解説します。業務効率化とミス防止を目指す方に役立つ内容です。

社会保険手続き業務の代行をご検討の方は以下のページをご覧ください。

社会保険手続き代行・アウトソーシングサービスはこちら

社会保険料とは

社会保険料とは、従業員とその家族の健康や生活の安定を守るために、医療や年金などの保険に加入し、従業員と企業が負担する保険料のことをいいます。対象となる主な保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類に分類されます。

これらの保険への加入は法律によって義務付けられているため、企業が従業員を雇用する場合には必ず対応しなければなりません。特に企業側の担当者は、制度の内容に関することはもちろん、保険料の詳しい計算方法についても正しく理解しておく必要があります。

後ほど詳しく説明しますが、社会保険料の計算は単純ではなく、標準報酬月額の算定や料率変更への対応など、複雑な手順を伴う作業です。手続きを怠った場合は従業員が不利益を被ったり、行政からの指導につながったりするリスクがあるため、注意が必要です。

関連記事:社会保険の加入条件とは?基準や手続き、メリットまで詳しく解説

納付の対象者

原則として法人であれば、たとえ従業員が1名だけであっても健康保険・介護保険・厚生年金保険加入の義務が発生します。個人事業主の場合は常時5人以上の従業員を使用する特定の業種で義務が発生しますが、加入が義務付けられていない事業所も任意での加入が可能です。

今後、個人事業所については、常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所が適用対象になることが予定されています(※)。また、パートやアルバイトの方についても、従業員(被保険者)が51人以上いる企業で働いている方の場合は、以下すべての条件に該当していれば加入対象です。

【パート・アルバイトの加入条件】

- 週の勤務時間が20時間以上

- 給与が月額88,000円以上

- 2か月を超える雇用が見込まれる

- 学生ではない

これらの条件を確認せずに判断すると、対象者を見落とす可能性があります。対象者の把握を誤った場合は、未加入による指導やさかのぼっての支払いが発生することもあるので、注意が必要です。

(※)参考:厚生労働省:社会保険の加入対象の拡大について

納付方法

納付方法は社会保険の種類によって異なります。まず、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料については、企業が日本年金機構の年金事務所に納付しなければなりません。従業員の負担分はそれぞれの給料から天引きする形で会社負担分の保険料とあわせて納付します。

支払い方法は、指定口座からの振替やPay-easy(ペイジー)を利用して電子納付するほかは、日本年金機構から送付される保険料納入告知書を金融機関に提出して支払う方法から選択可能です。次に雇用保険料と労災保険料については、企業が所轄の労働局または労働基準監督署に納付しましょう。

こちらも納付書・口座振替・ペイジーなどで納付できます。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の計算に欠かせない標準報酬月額とは

保険料を計算するうえで正しく理解しておかなければならないのが「標準報酬月額」です。

標準報酬月額とは、保険料を計算するために従業員の給与などの報酬を一定の等級に区分して表した金額のことをいいます。これは、わかりやすく保険料を計算するためにつくられた仕組みです。

実際の給与額をそのまま使うのではなく、報酬の幅に応じて区切られたものを使用します。健康保険では1等級(5万8千円)から50等級(139万円)まで、厚生年金については1等級(8万8千円)から32等級(65万円)に分けられています。

参考:全国健康保険協会:都道府県毎の保険料額表

参考:日本年金機構:保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

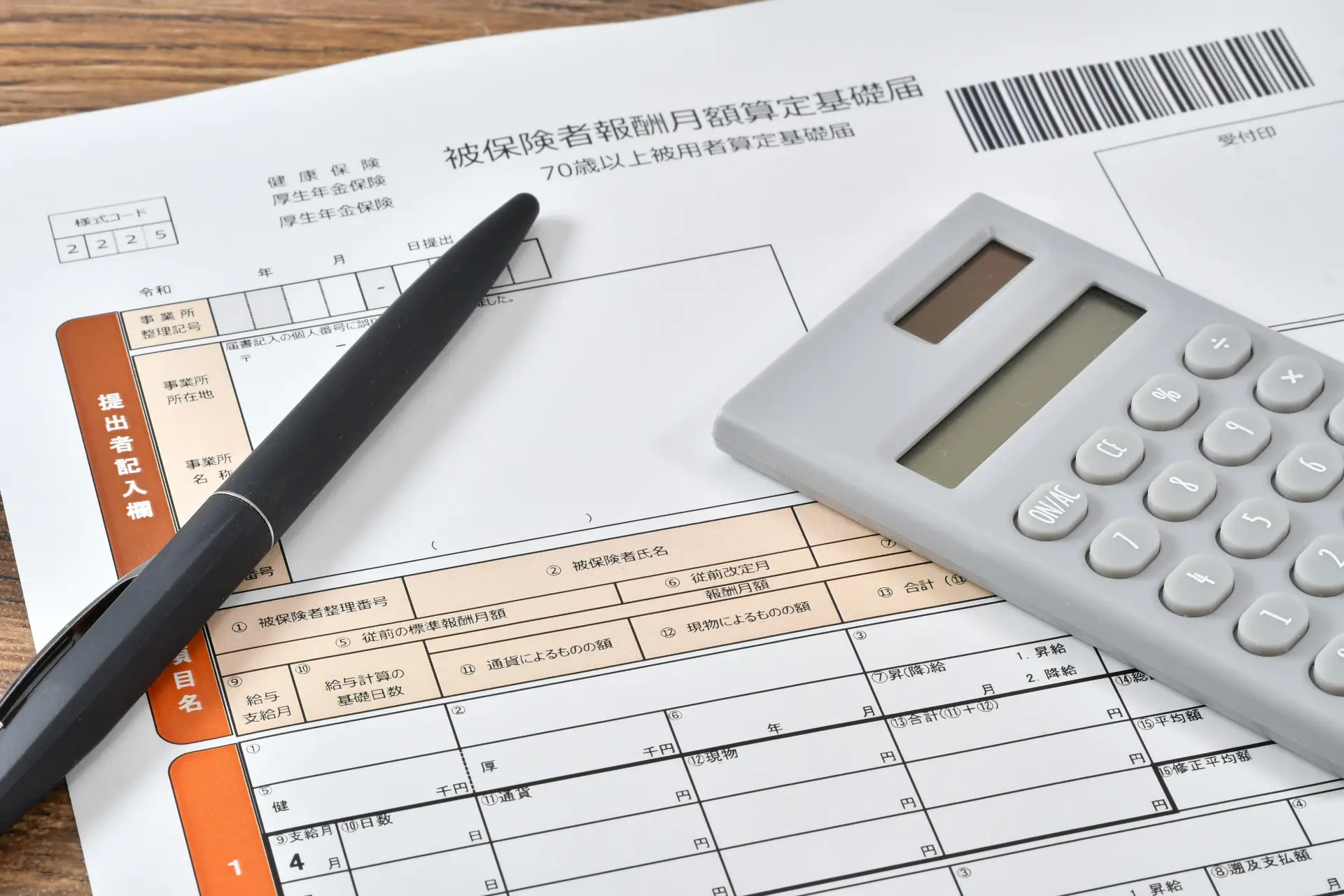

健康保険や厚生年金などの保険料は、この標準報酬月額に各保険の料率をかけて計算する形です。4月から6月の3か月間の報酬月額を「算定基礎届」で届け出ることで、毎年1回、標準報酬月額が決まります。「定時決定」と呼ばれるものです。

定時決定は年に1回行われ、直近1年間の報酬額に応じて標準報酬月額が見直されます。各等級には金額の幅があるため、給与が多少変動しても保険料が変わらない場合もありますが、大きく変動した場合は「月額変更届」を提出し、変更が反映されます。

企業の担当者は標準報酬月額を使って保険料を計算することになるので、内容をよく確認しておきましょう。

社会保険料の種類と計算方法

社会保険料の具体的な中身と、それぞれの計算方法について見ていきます。

なお、一つひとつ手作業で計算するのは大変なので、保険料の自動計算ツールなども活用していくとよいでしょう。また、社会保険労務士に相談するのもおすすめの方法です。

健康保険料

健康保険料は、従業員の医療費や出産手当、傷病手当などを支えるための保険料です。対象となるのはフルタイム勤務の従業員だけではなく、正社員の勤務時間の4分の3以上働く短時間労働者など、一定の要件を満たす従業員も含まれます。

会社と従業員が原則として半分(50%)ずつ負担する仕組みで、紹介した標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。

【計算方法】

健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率

例えば、標準報酬月額が30万円、保険料率が10%だったと仮定した場合、健康保険料は3万円です。会社と従業員がそれぞれ15,000円ずつ負担することになります。

なお、実際の保険料率は加入先の健康保険組合や協会けんぽの都道府県ごとに異なり、毎年見直しが行われます。自社で適用される料率をあらかじめ確認しておかなければなりません。健康保険料は、従業員の医療保障に直結するポイントです。

また、会社の経費にも直結することから、計算ミスや加入手続きの遅れが起こらないように気をつけましょう。特に社会保険料の変更時期や、標準報酬月額見直しのタイミングでは細心の注意が必要です。

厚生年金保険料

厚生年金は、従業員の将来の老齢年金のほか、障害・遺族保障のために用いられるものです。健康保険加入対象者のうち70歳未満の人が対象で、健康保険料と同様に、会社と従業員で半分ずつ負担する仕組みとなっています。

【計算方法】

厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率

健康保険料よりも金額が高くなりやすいため、企業にとっての負担が大きい保険料の一つといえるでしょう。例として、標準報酬月額は30万円、保険料率が18.3%とした場合、月額の保険料は54,900円です。会社と従業員がそれぞれ27,450円を負担します。

なお、厚生年金保険の保険料率については段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月には引き上げが終了しており、現在は18.3%で固定されています(※)。ただし、今後は見直しが行われることも考えられるので、常に最新の情報を確認しましょう。

厚生年金保険は国が定めた公的年金制度であり、退職後の生活と直結しています。厚生年金・国民年金を併用することで将来的にゆとりのある生活を送ることも可能です。そのためには、ミスなく確実に処理しなければなりません。従業員からの信頼にも関わるポイントなので、注意しましょう。

(※)参考:日本年金機構:厚生年金保険料額表

介護保険料

介護保険料は、将来的な介護サービスの費用をまかなうための制度となっています。会社と従業員が半分ずつ支払い、健康保険料に上乗せする形で徴収されます。

【計算方法】

介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率

仮に標準報酬月額が30万円で、介護保険料率が1.80%であれば、介護保険料は5,040円です。会社と従業員がそれぞれ2,520円ずつ負担します。

すべての従業員が対象となるわけではなく、対象となるのは介護保険の第2号被保険者である40歳から64歳までの従業員です。 65歳以上または39歳以下の従業員は対象外となるため、年齢確認が欠かせません。誤って対象外の従業員から介護保険料を控除しないように気をつけなければなりません。

なお、65歳になると会社での介護保険料の支払いは不要になりますが、代わりに介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村から介護保険料が徴収されます。

雇用保険料

雇用保険は、従業員が失業した際の給付や教育訓練給付などの財源として使用される保険料です。1週間に20時間以上働き、31日以上継続して雇用される従業員に対して徴収されます。

【計算方法】

雇用保険料=毎月の給与支給額×従業員負担分の雇用保険料率

毎月の給与支給額には、残業代や通勤費を含めましょう。注意点として、雇用保険に関しても会社と従業員とで分担して支払うことになりますが、その割合は50%ずつではありません。事業の種類によっても異なり、以下の通りとなります。

事業の種類/負担者 | ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②雇用保険料率 |

一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 14.5/1,000 |

農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1,000 | 10/1,000 | 16.5/1,000 |

建設の事業 | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 17.5/1,000 |

詳しくは以下をご確認ください。

参考:(PDF)厚生労働省:事業主・被保険者の皆さまへ 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内[PDF]

労災保険料

労災保険料は、従業員が勤務中や通勤途中に怪我を負ったり、病気にかかったりした場合にその治療費や休業補填などを提供するための制度に使われる保険料です。保険料は会社側が全額を負担します。従業員からの徴収は認められていないため、注意が必要です。

【計算方法】

労災保険料=全従業員の年度内の賃金総額×労災保険率

保険料率については、業種ごとに細かく設定されています。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の支払いが免除されるケース

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は原則として毎月発生するものです。しかし、一定の条件を満たしている場合は一時的に支払いが免除されることもあります。免除の条件について理解しておかないと正しく対応できないため、注意しましょう。

以下のようなケースでは健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の免除対象となります。

【健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が免除されるケース】

- 産前産後休業

- 育児休業

産前産後休業については、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産後56日までの間、妊娠や出産を理由に働けなかった期間が対象となります。

育児休業については、満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間が対象です。健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料が免除されますが、免除を受けるためには事業主が年金事務所に申し出なければなりません。申し出が認められれば、従業員だけではなく、会社側の支払いも免除されます。

注意点として、病気やケガなどが理由で一時的に働けなくなったとしても社会保険料は発生します。期間中の社会保険料を会社が立て替えることもありますが、そのまま退職してしまうケースを想定し、どのような形で会社から従業員に請求するのかを事前に取り決めておきましょう。

参考:日本年金機構:厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)

社会保険料の注意点

社会保険料を控除したり計算したりする際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。以下の4点を確認しておきましょう。

注意点①種類によって会社の負担額が異なる

社会保険料はすべて会社と従業員で半分ずつ支払うわけではなく、種類ごとに負担割合が異なります。 これを正しく理解しておかないと計算ミスにつながってしまうので、注意が必要です。

保険の種類 | 会社負担 | 従業員負担 |

健康保険料 | 50% | 50% |

厚生年金保険料 | 50% | 50% |

介護保険料 | 50% | 50% |

雇用保険料 | 会社の負担割合が高い | |

労災保険料 | 100% | 0% |

業種による違いもあるので、正確に把握しておく必要があります。

注意点②賞与も対象となる

社会保険料は、毎月の給与に対してのみ発生すると思っている方もいるでしょう。しかし、実際には賞与に対しても保険料がかかります。

そのため、賞与支給時は給与計算と同様に賞与の保険料を計算し、会社と従業員でそれぞれ所定の金額を負担しなければなりません。

注意点③日割りではなくひと月分徴収する

社会保険料は日割りでの計算を行わないことを確認しておきましょう。月の途中で退職した従業員であっても1か月分の社会保険料を納める必要があります。

例えば、4月1日に入社し、4月5日に退職した場合でも、4月分の社会保険料は全額発生します。この場合、資格喪失日は5月1日となります。

注意点④社会保険料は定期的に変更される

社会保険料は毎月一定ではありません。年に1度のペースで見直しが行われているので変更を見逃さないようにしましょう。

また、従業員個人の働き方の変化や昇給・降給などにより標準報酬月額の変更が必要となることもあります。これらを見逃してしまった場合は適切な形で社会保険料の計算と納付ができなくなってしまう点に十分注意が必要です。

定期的に保険料率の見直し時期をカレンダーで管理したり、給与変更などのチェックリストを設けたりするのもよいでしょう。

関連記事:社会保険手続きを業務委託するメリットと注意しておきたいポイント

社会保険料について正しく知り正確に対応することが重要

いかがだったでしょうか。ここまで、社会保険料について詳しく解説してきました。各保険の特徴や計算方法などをご理解いただけたかと思います。計算は難しい部分もありますが、ミスなく確実に対応することが大切です。

もし自社での対応が難しい場合は、社会保険労務士法人エスネットワークスまでご相談ください。社会保険関連の手続きをアウトソーシングすることで、業務の効率化や時間の確保につながります。

また、専門的な知識に基づいて法令を遵守できるため、社会保険に関するミスやトラブルを防ぎたい方も、ぜひご連絡ください。

【サービス一覧】

給与計算アウトソーシング・代行

社会保険手続き代行

年末調整補助アウトソーシング

労務デューデリジェンス

労務顧問サービス

就業規則・賃金規程の作成

ハラスメント防止研修

助成金コンサルティング