【アウトソーシングほっとニュース】11月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。

「過労死等」とは

過労死等防止対策推進法第2条により、以下のとおり定義づけられています。

- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡

- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡

- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害

過労死等防止に関連する国の目標として(過労死等防止のための対策に関する大綱の数値目標)

過労死をゼロとすることを目指し、以下の目標を設定しています。

- 週労働時間40時間以上の従業員のうち、週労働時間60時間以上の従業員の割合を5%以下(令和10年まで)

- 勤務間インターバル制度(令和10年まで)①従業員数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を5%未満 ②従業員数30人以上の企業のうち、制度を導入している企業割合を15%以上 特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。

- 年次有給休暇の取得率を70%以上(令和10年まで)

- メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上(令和9年まで)

- 従業員数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50%以上(令和9年まで)

- 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする従業員の割合を50%未満(令和9 年まで)

過労死等防止のための取組として

「過労死等防止啓発月間」では以下の項目が掲げられています。

・長時間労働の削減

長時間労働の削減に向けて、事業主が取り組むべきことは、従業員の労働時間を正確に把握し、 時間外・休日労働協定(36協定)の内容を従業員に周知し、 週労働時間が60時間以上の従業員をなくすよう努めるようにします。

・過重労働による健康障害の防止

過重労働による健康障害防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の健康管理に係る措置の徹底が重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外、休日労働を行わせた従業員には、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。

・働き方の見直し

過労死等の防止のためには、単に法令を遵守するだけではなく、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の取れた働き方ができる職場環境づくりを進めることが必要です。長時間労働や休日出勤、休暇が取得できない状態が続くと、仕事への意欲や効率の低下だけではなく、健康状態や精神状態の悪化にもつながります。仕事にやりがい、充実感を得ながら責任を果たすには、適切な労働時間で効率的に働き、しっかり休暇を取得できる職場環境・業務体制の構築が不可欠です。

・職場におけるメンタルヘルス対策の推進

現在、働く人の7割近くが、仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じています。(令和6年「労働安全調査(実態調査)」の概況)心の健康を保つためには従業員自身がストレスに気づきこれに対処することが必要です。また、メンタル不調等の場合、職場の上司・同僚が不調に気づき、必要に応じて専門家等につなげることが重要です。そのためには、事業主がメンタルヘルスケアのための体制づくりや従業員への教育・情報提供、相談窓口の設置を計画的に実施することが重要です。

・職場のハラスメントの予防・解決

事業主は、予防から再発防止に至るまでの一連の防止対策に取り組み、職場のハラスメントを防止する必要があります。従業員とその周囲の方は、ハラスメントに気づいたら相談窓口へ連絡するようにします。

・相談体制の整備等

従業員は自身の不調に気が付いたら、早めに周囲の人や、医師などの専門家に相談をするようにします。事業主は従業員が相談に行きやすい環境を作り、上司・同僚等からも産業保健スタッフ等につなぐことができるようにしていくことが重要です。

(それぞれの詳細については、こちらをご覧ください)

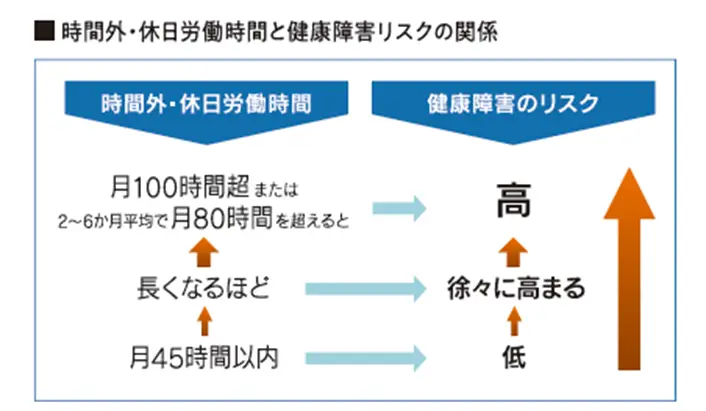

長時間労働と過労死等について

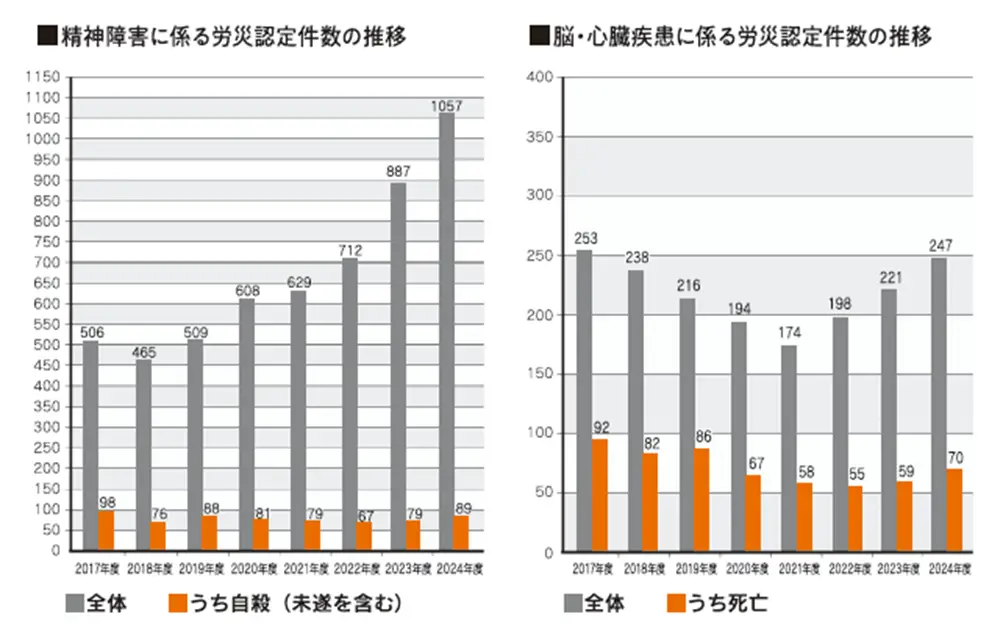

長期間にわたる特に過重な労働は、著しい疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには脳・心臓疾患の発症に影響を及ばすと言われています。脳・心臓疾患に関わる労災基準においては、週40時間を超える時間外・休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。

また、業務における強い心理的負荷による精神障害で、正常な認識、行為選択能力や自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害され、自殺に至る場合があるとされています。

出典:厚生労働省

過労死等の原因の一つである長時間労働を削減し、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を図るとともに、労働者の健康管理に係わる措置を徹底し、良好な職場環境(職場風土を含む)を形成の上、従業員の心理的負荷を軽減していくことは急務となっています。

この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス 社会保険労務士 T.Y レストランでの接客から人事労務の世界へ転身しました。難しくなりがちな労務の話も身近に感じてもらえるようにお届けしていきます。