【アウトソーシングほっとニュース】男性の育休取得約40%、前年度比10.4ポイント上昇/雇用均等基本調査

厚生労働省が2025年7月30日に公表した「令和6年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率が初めて40%を超え、過去最高の40.5%に達したことが明らかになりました。

この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立に関する雇用管理の実態を把握するため、全国の企業・事業所を対象に実施されたものです。調査対象期間は令和4年10月1日から令和5年9月30日までの1年間で、この期間に子どもが生まれた男性労働者が、令和6年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む)を開始した割合が算出されています。

前年の取得率は30.1%であり、10.4ポイントの大幅な上昇となりました。特に注目すべきは、育児休業を取得した男性のうち、82.6%が「産後パパ育休」を利用している点です。これは、2022年に導入された「産後パパ育休」制度の効果が着実に現れていることを示しています。

政府は「こども未来戦略方針」(令和5年6月閣議決定)において、「2025年までに民間企業の男性育児休業取得率を50%に引き上げる」という目標を掲げていますが、今回の調査結果からは、その達成が現実味を帯びてきたと言えます。社会全体で育児に対する意識が高まり、企業の制度整備も進む中、男性の育児参加がより一般的なものとなることが期待されます。

今後は、取得率のさらなる向上だけでなく、育児休業の取得期間の充実や、職場復帰後の支援体制の強化など、より包括的な育児支援策の充実が求められます。

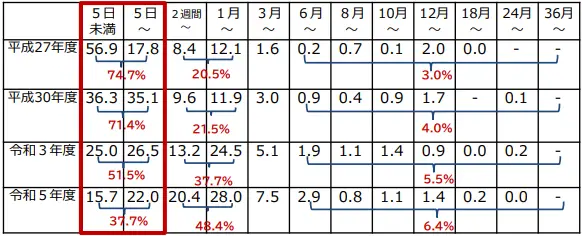

育児休業の取得期間

男性の育児休業取得者のうち、最も多い取得期間は「1か月~3か月未満」で、約3割の男性がこの期間を選択しています。また、育児休業を「2週間以上取得する割合」は年々増加しており、育児への積極的な関与が進んでいることがうかがえます。一方で、2週間未満の短期間取得も約4割(「5日~2週間未満」が22.0%、「5日未満」が15.7%)と依然として多く、職場環境や制度面での課題が残っていることが示唆されます。

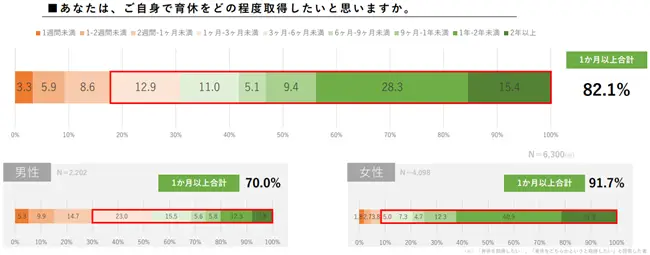

厚生労働省の「共働き・共育て」推進広報事業「共育(トモイク)プロジェクト」は7月30日、「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査」の結果(速報)を公表しました。

この調査は、全国15~30歳男女の高校生・大学生及び若手社会人を対象に実施し、共働き・共育てに関する若年層の意識を把握し、若年層の育児休業やワークライフバランスへの意向を明らかにすることを目的としています。調査によると、若手社会人の7割以上が育児休業取得の意向があると回答、うち約8割が1か月以上の取得を希望していることがわかりました。男性は、70%が1か月以上の取得を希望しています。

この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員