【アウトソーシングほっとニュース】賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果

厚生労働省は8月7日、 2024年(1月~12月)の「賃金不払が疑われる事業場に対する労働基準監督署の監督指導の結果」を、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表しました。

厚生労働省は8月7日、 2024年(1月~12月)の「賃金不払が疑われる事業場に対する労働基準監督署の監督指導の結果」を、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表しました。

監督指導結果のポイント

賃金不払事案は従来、支払額が1事案当たり100万円以上の割増賃金不払のみを集計していましたが、2022年から、支払額が1事案当たり1 円以上の定期賃金(退職金を含む)・割増賃金・休業手当の不払事案全体を集計することに変更されています。2024年の監督指導結果のポイントは次の通りです。

①全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額

●件数:22,354件(前年比1,005件増)

●対象労働者数:185,19人(同 3,294人増)

●金額:172億1,113万円(同 70億1,760万円増)

②上記のうち、2024年中に労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況

●件数:21,495件(解決された事案の割合96.2%)

●対象労働者数:181,177人(同 97.8%)

●金額:162億732万円 (同 94.2%)

監督指導による是正事例・送検事例

監督指導結果をまとめた資料には、監督指導による「是正」事例及び「送検」事例が、それぞれ2件ずつ紹介されています。

■是正事例

事例①(社会福祉施設)

<問題点>

・割増賃金の基礎に含めるべき手当(職能手当など)を除外して計算

・週40時間超の時間外労働に対する割増賃金が未払い

・タイムカードと自己申告の労働時間に乖離があり、申告時間が少なかった

<是正内容>

・過去に遡って割増賃金を再計算し、差額を支払い

・労働時間の適正把握体制を整備

事例②(倉庫業)

<問題点>

始業前の清掃作業が労働時間として記録されず、賃金未払い

<是正内容>

・清掃時間を含めた労働時間を再計算し、差額の割増賃金を支払い

・清掃作業は始業後に行うよう指導

■送検事例

事例①(定期賃金の長期未払い)

<概要>

労働者60名に対し、2か月分の定期賃金(総額約2,550万円)を未払い

<違反内容>

最低賃金法第4条第1項違反で書類送検

事例②(割増賃金の不払いと虚偽報告)

<概要>

労働者9名に対し、時間外労働に対する割増賃金(約50万円)を一切支払わず、支払ったと虚偽の報告を行った。

<違反内容>

労働基準法第37条第1項違反で書類送検

監督指導の基本的な流れ

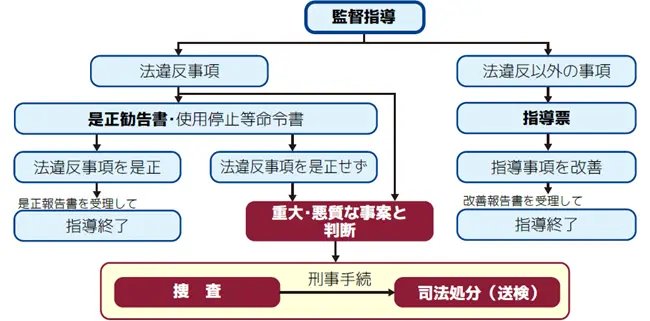

監督指導の基本的な流れは、下図の通りです。労働基準監督官が監督指導をした場合に、何らかの指導が必要と判断したときは、原則としてその指導の内容を書面で事業場に通知します。

この書面の代表的なものが「是正勧告書」と「指導票」ですが、どちらもあくまで行政指導文書であり、法的な強制力はなく、違反があったからといって、その場で罰金などが科せられるわけではありません。

・「是正勧告書」は、法違反を指摘し、その是正を指導するものです。

・「指導票」は、法違反を指摘するものではなく、法違反を是正するための方法、労働条件の改善を図るための措置、 労働災害防止のための措置などを指導するものです。

なお、法違反として是正勧告を受けても、原則として公表されることはありません。それは、是正勧告はあくまで事業場に法違反を自主的に是正してもらうことを期待するものであり、自主的に是正しようとする事業場を公表することには意味がなく、かえって事業場の是正しようとする意欲に悪影響を与えかねないからです。

また、労働基準監督署は、法違反があるからといって、すぐに処罰を求め送検するわけではありません。法違反を送検するかどうかは、その法違反の事実が重大または悪質なものかどうかを基準として、労働基準監督署長が判断します。

具体的には、①法違反を原因として死亡災害等重大な労働災害を発生させるなどした場合、②是正勧告に従わず法違反を是正しない、是正報告において虚偽の報告をするなど企業に自主的な是正意思がない、自浄作用がないと考えられる場合などには、司法処分(送検)されることがあります。

労働基準監督署の立入り調査への対応

労働基準監督官は、原則として予告することなく事業場に立入り調査を行います。予告をしない理由は、事業場のありのままの状況を現認した上で、労働時間の管理方法や危険・有害な作業の有無などについて確認するためです。

立入り調査の拒否には、罰則が設けられていますので、特段の理由もなく拒否してはいけません。事業場で責任ある立場の方が不在などでどうしても対応が難しい場合には、事情を十分に説明し、日時の変更(延期)を要望するようにしてください。

立入り調査の目的は、法違反の責任を追及することではなく、法違反がある場合には、その是正を通じて、より適正な労働環境をつくることにあります。従って、事業主としては、労働基準監督官の立入り調査にできる限り協力する姿勢で対応されることが大切です。

この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員