【社エス通信】2025年7月号 令和6年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」

目次

厚生労働省は、6月25日に「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。

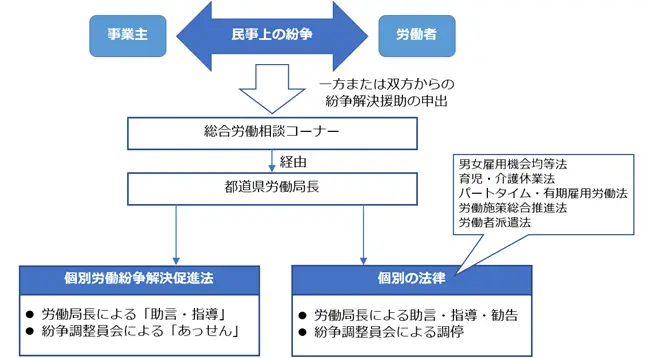

「個別労働紛争解決制度」とは、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つがあります。

総合労働相談は、専門の相談員があらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するものです。

助言・指導は、都道府県労働局長が紛争当事者に対して解決の方向を示すことで、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度です。助言は、当事者の話し合いを促進するよう口頭または文書で行うものであり、指導は、当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すものです。

あっせんは、都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士や大学教授など労働問題の専門家)が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

個別労働紛争解決制度

日本では、長期的には集団的労使紛争が減少しており、個別的労使紛争については、1990年代以降、増加・多発する傾向が続いています。そのような状況下、個別的労使紛争に対応する制度の必要性が認識され、2000年代初頭から多様な制度が新たに動き出すところとなりました。日本における労使紛争解決制度の特徴は複線型のシステム(裁判所、行政機関、民間機関)になっている点にあります。

さて、「個別労働紛争解決制度」は、都道府県労働局が、2001年10月施行の「個別的労働紛争解決促進法」に基づいて、個別的労使紛争の未然防止のための労働相談や情報提供から、紛争調整委員会のあっせんによる簡易・迅速な解決に至る総合的なシステムとして、全国展開をはかっているものです。

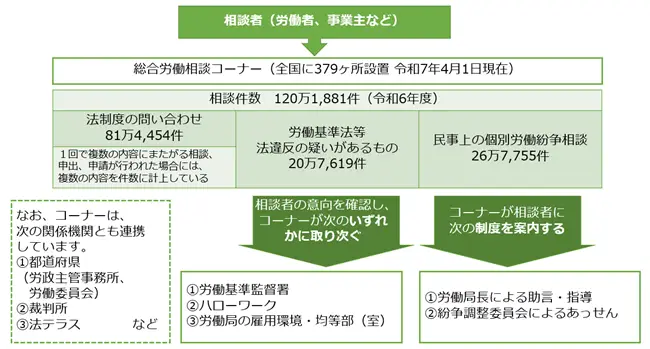

総合労働相談件数は高止まり

「総合労働相談コーナー」において専門の相談員が対応した相談件数は120万1,881件で、5年連続で120万件を超えており高止まり状態にあります。

総合労働相談コーナーとは、個別労働紛争を未然に防止し、その自主的な解決を促進するために、労働者または事業主に対し、相談その他の援助を行うために、全国の労働局や労基署、駅近隣の建物などに設置されている機関(令和7年4月1日現在:379か所)です。

コーナーでは、総合労働相談員が面談または電話で、労働者、事業主どちらからの相談も受けています。なお、相談員は、あくまで労働相談を担当する職員であって、労働基準監督官ではありません。

総合労働相談コーナーに寄せられた相談処理の流れは以下の通りです。

総合労働相談コーナーと労働基準監督署の相談対象の違い

労働基準監督署への相談は、基本的に労基署所管法令(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など)や労災保険給付に関するものが対象となります。一方、総合労働相談コーナーでは、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、パワハラなどのあらゆる労働問題を対象にしています。

例えば、賃金について「約束した賃金を支払ってもらえない」という相談は労働基準法24条の問題であり相談先は労働基準監督署ですが、「一方的に賃金が引き下げられた」という相談は労働契約法8条~10条の問題であり相談先は総合労働相談コーナーとなります。

また、解雇について「予告なく突然解雇されたが予告手当が支払われない」という相談は労働基準法20条の問題であり相談先は労働基準監督署です。一方、「解雇されたが不当である」という相談は労働契約法16条の問題であり相談先は総合労働相談コーナーとなります。

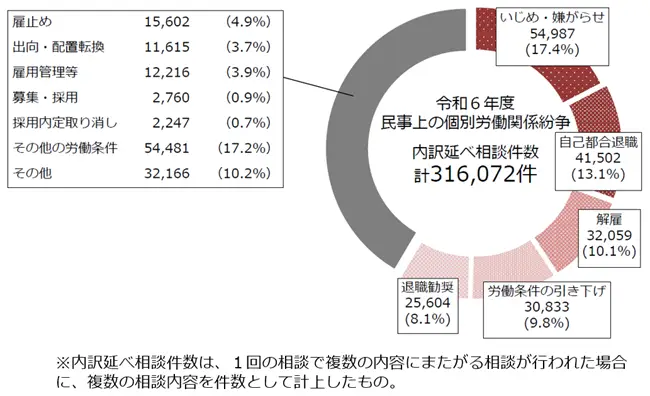

民事上の個別労働紛争における相談内容

「民事上の個別労働紛争」とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争で、労働基準法等の違反に関するものを除きます。

民事上の個別労働紛争における相談件数は26万7,755件で、前年度比0.6%の増加となっています。相談内容としては、「いじめ・嫌がらせ」が54,987件(17.4%)と最も多く、次に「自己都合退職」の41,502件(13.1%)、その後に「解雇」、「労働条件の引き下げ」、「退職勧奨」と続いています。「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は13年連続で最多となっています。

なお、令和4年4月に改正労働施策総合推進法が全面施行されたことに伴い、同法に規定する職場におけるパワーハラスメントに関する相談については、総合労働相談のうち「法制度の問い合わせ」や「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上されるため、「民事上の個別労働紛争(のいじめ・嫌がらせ)」の相談件数には計上されていません。

社労士会「労働紛争解決センター」

日本における労使紛争解決制度の特徴は複線型のシステム(裁判所、行政機関、民間機関)になっている点にあり、各機関が提供するサービスは以下の通りです。

社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、あっせんにより、円満解決を図る機関です。労働紛争解決センターの特長は以下の通りで、個別労働関係紛争に特化した全国レベルの唯一の民間型ADRとして、日本の労使紛争解決制度においてその存在感を高めつつあります。

●迅速に解決

原則1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、利用しやすい制度です。ただし、事案が複雑な場合等は、複数回開催するなど柔軟にご対応いたします。

●労働問題に精通した社労士が対応

労働問題に精通した社労士があっせん委員となります。内容によっては弁護士の助言や同席もあり、納得できる和解を目指して話し合いを進めます。

●あっせん申立て費用が安い

あっせん申立て費用が安く(無料~10,000円(税抜))設定されています。裁判のように「解決したいけどお金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなくご利用できます。

従業員とのトラブルを抱えている経営者の方も利用できますので、例えば次のような職場の問題がある場合は一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

・給与等の待遇面について従業員から不満をぶつけられている

・処遇の変更について、従業員との話し合いが円満に進まない

・遅刻や欠勤が多い等、勤務態度に問題がある従業員への対応に困っている

・退職した元従業員と在職中の未払い残業代の請求等でもめている

・従業員が配置転換に従わず対応方法がわからない

この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員