【社エス通信】2025年5月号 ハラスメント対策の強化

目次

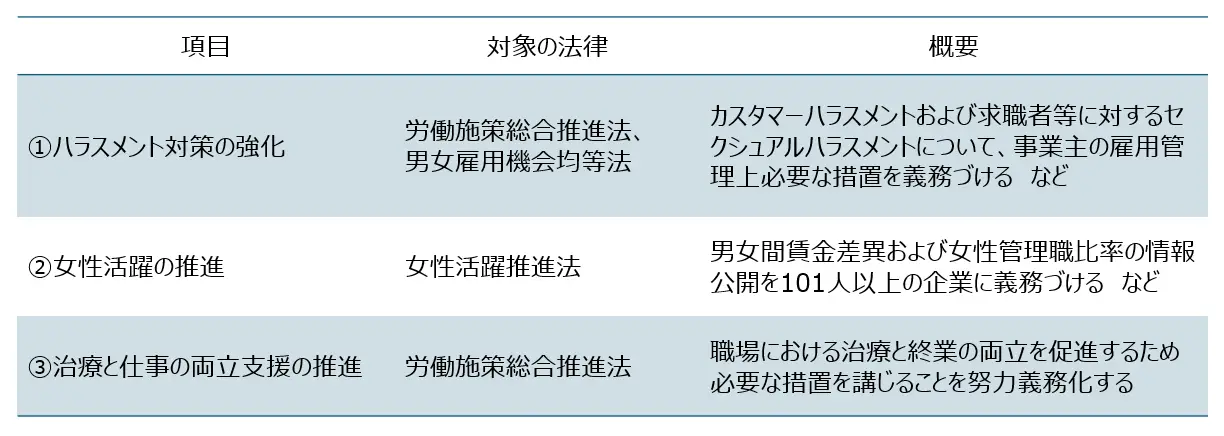

厚生労働省は、3月11日、令和7年通常国会に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」を提出しました。多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、以下の措置を講じることが改正の趣旨です。施行期日は、一部を除き「公布の日から起算して1年6カ月以内で政令で定める日」となっています。

このなかで最も注目されているのが「ハラスメント対策の強化」です。社エス通信5月号では、改正法案の概要と現行ハラスメント法制における基礎知識について解説します。

改正法案の概要

改正法案では、近年、顧客や取引先等からの著しい迷惑行為であるカスタマーハラスメントや、就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント(就活等セクハラ)が社会的に問題となっていることから、対策の強化を図る必要があるとしています。

①カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づける

措置内容の詳細は、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等の例に倣い、新たに指針を策定して、明確化を図ることとしています。

②就活等セクハラの防止を職場における雇用管理の延長として捉えた上で、事業主の雇用管理上の措置義務とする

措置の具体的内容は指針において定められる予定ですが、令和6年12月26日の建議では、一例として以下の措置内容が示されています。

・事業主の方針等の明確化に際して、いわゆるOB・OG訪問等の機会を含めその雇用する労働者が求職者と接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくことや、求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること

・セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、事案の内容や状況に応じて、被害者の心情に十分に配慮しつつ、行為者の謝罪を行うことや、相談対応等を行うこと

「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害することを指します。

「就活等セクハラ」とは、学生等がインターンシップや就職活動中に受けるセクシャルハラスメントの略称です。具体的には、採用担当者等が立場の弱い学生等に対して、選考への影響や内定等をほのめかし性交渉を強要したり、性的な発言や行動を指します。

就活等セクハラは、ハラスメントを受けた学生等にとって大きな心理的ダメージとなるだけでなく、企業にとっても次のようなリスクが生じる重大な問題です。

・「就活等セクハラを起こした会社」として、企業の社会的信用を失い、企業イメージの低下を招く

・就職後の職場でもハラスメントが横行している会社だと学生に認識され、応募が減少する可能性がある

・働いている従業員にも、働く意欲やモラルの低下により生産性に悪影響が及び、貴重な人材の退職・流出等が生じる

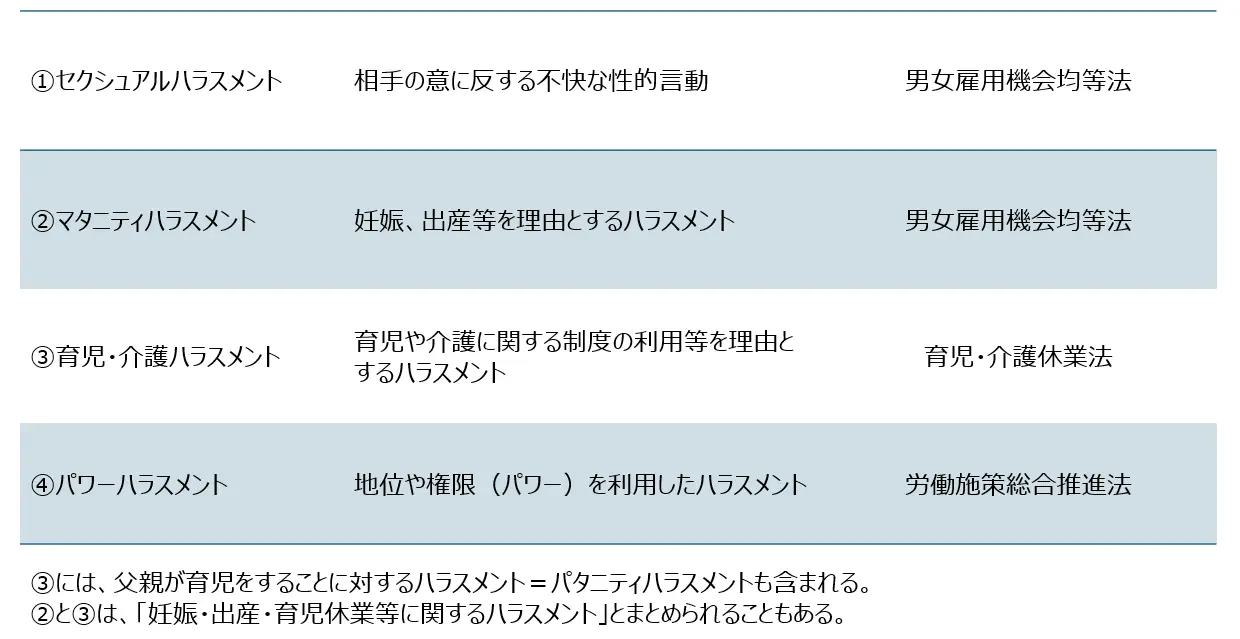

ハラスメントの基礎知識

職場のハラスメントの類型

現行のハラスメント法制において定められている職場のハラスメントには、以下の4つの種類があります。

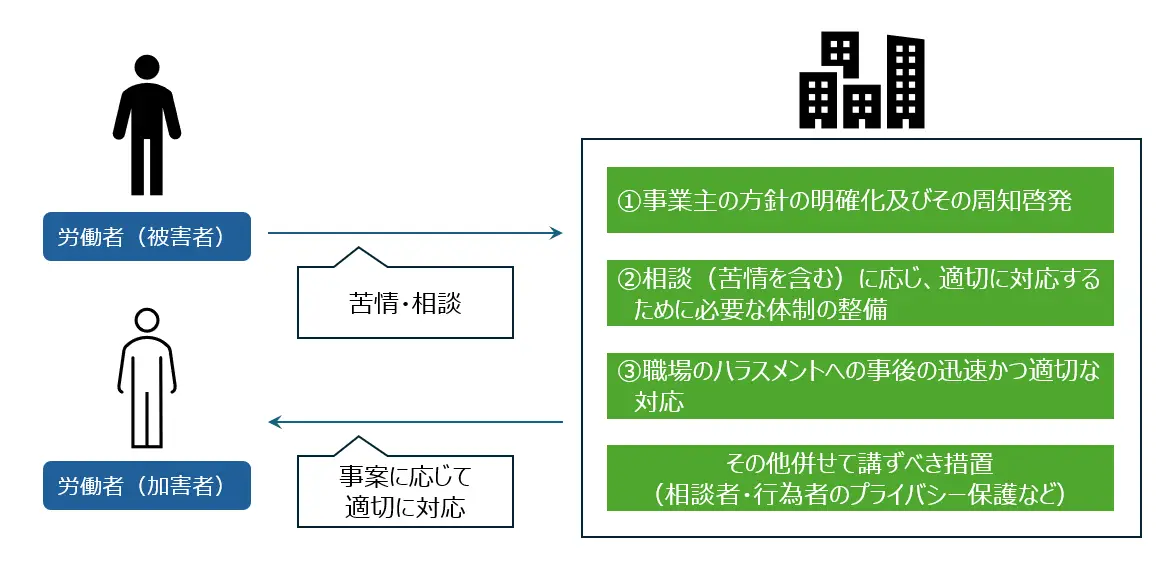

職場のハラスメント防止措置

上記4つのハラスメントについては、法律と法律に基づく行政の指針により、事業主に大きく3つの「防止措置」が義務付けられています(法律で義務付けが行われ、具体的な内容は行政の指針で定められています)。

①方針の明確化と周知・啓発(ハラスメントを禁じるルールの整備、研修等)

②相談体制の整備(相談窓口の整備等)

③発生した場合の迅速かつ適切な対応(事実確認、事後対応、再発防止策等)

また、事業主には安心して相談できる環境づくりが求められており、ハラスメントを会社に相談したこと、会社が実施したヒアリング調査に答えるなど相談対応へ協力したことを理由とした、解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。

ハラスメント防止措置義務違反への法的対応

ハラスメント防止措置義務は、国が事業主に課す公法上の義務です。違反に対する罰則の定めはありませんが、行政的な措置の対象となります。

具体的には、ハラスメント防止措置を事業主が講じなかった場合、厚生労働大臣(都道府県労働局)による報告の求め、助言、指導、勧告が行われます。また、勧告を行った後も改善が見られない場合には、企業名が公表されることがあります。企業名公表は、企業にとって大きなリスクとなるため、適切にハラスメント防止措置を講じることが重要です。

ハラスメントの民事上の法的責任

ハラスメントにあたる行為があれば、加害者には、私法上(民事上)の損害賠償責任が生じる可能性があります。また、事業主がハラスメント行為を認識していたか、認識できたにもかかわらず適切な対応をとらなかった場合、事業主の職場環境配慮義務等への違反が認められることがあります。

●加害者の責任:被害者の人格的利益や働きやすい職場環境の中で働く利益を侵害したものとして、不法行為責任(損害賠償責任)を負う(民法709条)。また、ハラスメント行為は、懲戒処分や解雇の合理的な理由となる(判例)。

●事業主の責任①:加害者の行った不法行為であるハラスメント行為についての使用者責任として、損害賠償責任を負う(民法715条1項)。

●事業主の責任②:事業主は、不法行為法上の注意義務、または労働契約上の付随義務として、安全配慮義務や労働者が働きやすい職場環境を維持する職場環境配慮義務を負い,この義務に違反したとされる場合には、事業主自身の不法行為責任(民法709条)または債務不履行による損害賠償責任(民法415条1項)が生ずる。

ハラスメントと労災

職場のハラスメントが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、休業や自殺等に至った場合、業務上の災害(労働災害)として労災保険の給付を受けることができます。

厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上の災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めており、認定基準では、発病前のおおむね6ヶ月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとされています。

実務対応のポイント

「相談」の段階では、対応の範囲を狭く捉えないことが重要です。相談対応の時点で、「それはハラスメントではないから対応できない(対応の必要なし)」といった断定的な反応をしないように注意する必要があります。

相談を受けたときのポイントは、以下の通りです。

①相談者に寄り添いながら、対応を進める。

②じっくり丁寧に話を聞く(話を聞いてもらうだけで、相談者の心身の安定につながることも少なくない)。

③情報共有の範囲はあくまで相談者の意向を重視する。

④相談者には「加害者から相談者への報復行為等は絶対に許されないこと(それ自体が処分等に値すること)」を伝える。

次に、「調査」の段階ですが、会社には強制的な調査権限はないことに留意し、ヒアリング(聞き取り)への協力を求めるという姿勢が重要です。

調査には、事実認定と事実の評価という2つの内容が含まれ、それぞれの対応におけるポイントは以下の通りです。

①行為の有無の認定(事実認定):「~~~」と言った/言わなかった、接触行為があった/なかった

基本的な流れは、相談者からの相談(詳しくヒアリングし、メール・SNS・録音などの証拠や、目撃者の有無などを確認)⇒行為者へのヒアリング(相談者の同意を得ること)⇒目撃者等第三者へのヒアリング、となります。ただし、事情によっては、先に目撃者等へのヒアリングを行って事実関係の調査を進めた後、行為者へのヒアリングを行うという順番もあり得ます。

②認定した事実の評価:ハラスメントに当たる/ハラスメントには当たらない

基本的には、会社における定義(就業規則の懲戒規定、ハラスメント防止規定など)に合致するかどうかで評価、認定します。

ハラスメントとして認定する場合には、行為者の懲戒処分等を検討します。なお、重すぎる懲戒処分は、懲戒権の「濫用」として労働契約法15 条を根拠に無効となりうる点に注意が必要です。一方、ハラスメントとまでは評価できない場合でも、何らかの対応が必要となることがあります。「ハラスメントではないものの、指導の態度、言動等に問題がある」として、会社から行為者に、(懲戒ではなく)人事上の注意・指導を行うことなどが考えられます。

また、一連の対応を進めていくうえで、相談者へのフィードバック、相談者のフォローなどにも留意が必要であることは言うまでもありません。

社労士法人エスネットワークスでは、貴社の課題やニーズに応じたハラスメント防止研修を承っております。弊社にはハラスメント防止の専門家である21世紀職業財団認定「ハラスメント防止コンサルタント®」が在籍しているため、専門家としての知見を活かした研修を行います。

ハラスメント防止研修|日本の給与計算アウトソーシング・社会保険手続き代行法人|社会保険労務士法人エスネットワークス

この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員