【アウトソーシングほっとニュース】障害者雇用状況の集計結果

厚生労働省は、令和6年12月20日、民間企業や公的機関などにおける令和6年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。これは、通称「6.1報告(ロクイチ報告)」と呼ばれる障害者雇用状況報告書を集計したものです。

障害者雇用状況報告

従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法第43条第7項)。報告時期には、従業員40人以上規模の事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を記載のうえ7月15日までに報告しなければなりません。なお、報告に当たっては、プライバシーに配慮した障害者の把握・確認を行うことが必要です。

障害者雇用率制度

障害者雇用促進法は、従業員が一定数以上の規模の事業主に対し、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にすることを義務付けています(障害者雇用促進法第43条第1項)。

この障害者雇用率制度は、「障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課すことにより、それを保障する」ものです。

民間企業の法定雇用率は、令和6年4月から令和8年6月までは2.5%、令和8年7月以降は2.7%となっています。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。障害者雇用状況報告に基づき、実際に雇用している障害者の数が法定雇用率に達していない企業に対しては、ハローワークが障害者雇入れ計画の作成を命ずるとともに、同計画が適正に実施されるよう勧告するなど、段階的な障害者雇用率達成指導を行います。

なお、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています(特例子会社制度)。

障害者の範囲

障害者雇用率制度上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。具体的には、身体障害者は、身体障害者手帳1~6級に該当する方、知的障害者は、児童相談所などで知的障害者と判定された方、精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を指します。

ただし、障害者雇用に関する助成金については、障害者手帳を持たない発達障害者や難病のある方も対象となり、ハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。

令和6年 障害者の雇用状況

民間企業(常時雇用する従業員数が40人以上の企業)における集計結果のポイントは、次のとおりです。

●民間企業に雇用されている障害者の数は677,461.5人で、前年より35,283.5人増加(対前年比5.5%増)し、21年連続で過去最高を更新。

●実雇用率は、13年連続で過去最高の2.41%(前年は2.33%)、法定雇用率達成企業の割合は46.0%(同50.1%)。

●法定雇用率未達成企業のうち、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が57.6%を占めている。

●雇用者のうち、身体障害者は368,949.0人(対前年比2.4%増)、知的障害者は157,795.5人(同4.0%増)、精神障害者は150,717.0人(同15.7%増)と、いずれも前年より増加。特に精神障害者の伸び率が大きい。

雇用障害者数、実雇用率は増加し、いずれも過去最高を更新しました。一方、法定雇用率達成企業の割合は低下しましたが、これは、令和6年4月からの法定雇用率の引き上げ(2.3%→2.5%)により、達成企業が減少したことによるものです。

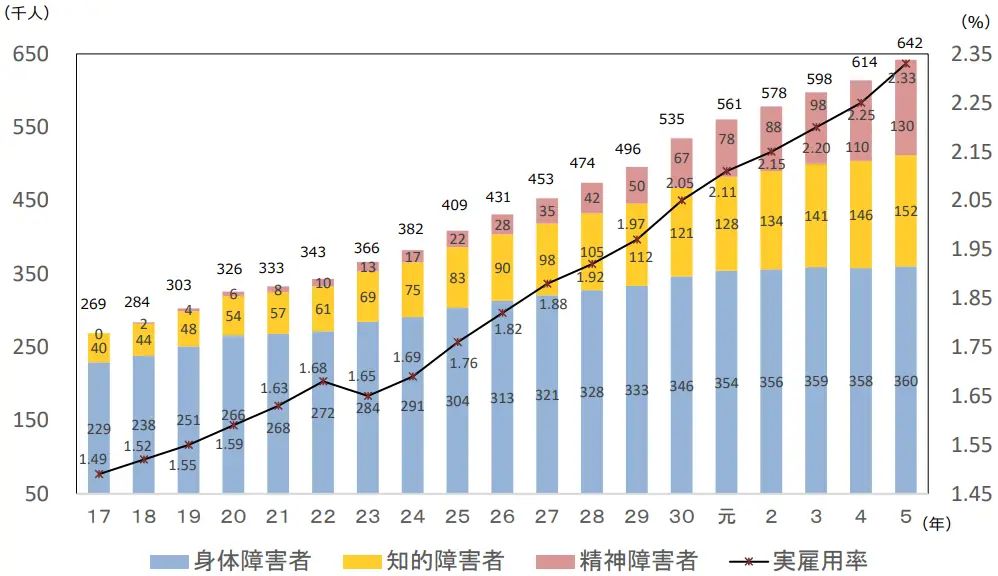

参考までに、これまでの雇用障害者数と実雇用率の推移(平成17年~令和5年)は下図の通りです。

障害者雇用ゼロ企業等を対象とした「企業向けチーム支援」

障害者雇用の経験やノウハウが不足していることで障害者雇用に対する不安があったり、具体的な進め方がわからず障害者雇用に踏み出せなかったりする障害者雇用ゼロ企業等に対し、ハローワークが中心となって、各関係機関と連携し、各企業の状況やニーズ等に応じて、求人ニーズに適合した求職者の開拓等の雇用に向けた準備段階から雇用後の職場定着までの一連の支援をきめ細かく行う「企業向けチーム支援」を実施しています。

ハローワークに配置されている「就職支援ナビゲーター」や「精神・発達障害者雇用サポーター」が企業を訪問し、ニーズに合わせた支援を提案します。また、ハローワークが中心となり、自治体、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、福祉事業所と連携し、地域の現状やニーズを踏まえた支援メニューについて検討し、効果的・効率的な取り組み方針を決定します。企業向けチーム支援の具体的な支援内容は次の通りです。

・職場実習の実施

・就労移行支援事業所や特別支援学校の見学

・企業向けセミナー

・業務の切り出し支援

・求人受理

・各種助成金制度の活用支援

・ジョブコーチ等の活用案内

・職場定着支援

「就職支援ナビゲーター」は、障害者を紹介する際に、必要に応じて事業主に対する助言を行います。また、採用後も、必要に応じて職場定着支援や雇用管理上の助言を行います。

「精神・発達障害者雇用サポーター」は、精神障害者や発達障害者の雇用を促進するため、求職者本人に対しては、担当者制による職業相談により求職者の能力、障害特性や配慮事項を整理し、職場実習の活用や関係機関との連携により職業紹介を行っています。また、事業主に対しては、障害特性に関する理解促進のための研修や受入れについて助言を行い、就職後については、職場への適応状況を確認し必要な助言を行うなど、課題解決に向けた職場定着支援を行っています。

中小企業に対する認定制度(もにす認定制度)

中小事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下)の障害者雇用の取り組みを促進するため、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度が2020年から始まっています。認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付けることができ、障害者雇用の取り組みが優良であることを PRすることができるほか、日本政策金融公庫による低利融資や地方公共団体の公共調達等における加点が受けられる場合があります。

雇用不足数が0であって、障害者を1人以上雇用している中小事業主のうち、障害特性に配慮した環境づくり等の評価項目ごとに採点し、一定以上の得点のある事業主が認定されます。認定事業主となるためには、主たる事業所を管轄する都道府県労働局かハローワークに必要書類を提出して申請手続きを行います。詳しくは、こちらをご確認ください。

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。