社会人基礎力とは?仕事をしていくために必要な3つの能力・12の能力要素

目次

はじめに

最近、「社会人基礎力」に改めて注目が集まっています。人材不足が深刻化するなかで新入社員の採用に苦戦する企業が増えており、やっと採用できた社員をしっかり育成していくうえで、社会人になった初期に身につけておくべき社会人基礎力の概念が重要視されているのだと思います。また、社会人基礎力の獲得は、新入社員だけでなく、あらゆる層の社員にとって、さらなる成長を促進する土台となります。

社会人基礎力とは、2006年に経済産業省がまとめた「仕事をしていくために必要な3つの能力・12の能力要素」で、職場や地域社会で多様な人達と仕事をしていくために必要な基礎的な力と定義されました。その後、2018年には社会人基礎力を改訂し、これからの人生を生き抜くための「人生100年時代の社会人基礎力」が新たに示されました。企業・組織・社会とのかかわりが今後長期化していくなかで、ライフステージの各段階において活躍し続けるために求められる力と定義されています。ライフステージに応じて、どの能力を、何のために、どうやって学ぶか、を常に考え、自らキャリアを切り開いていくことが大切とされています。

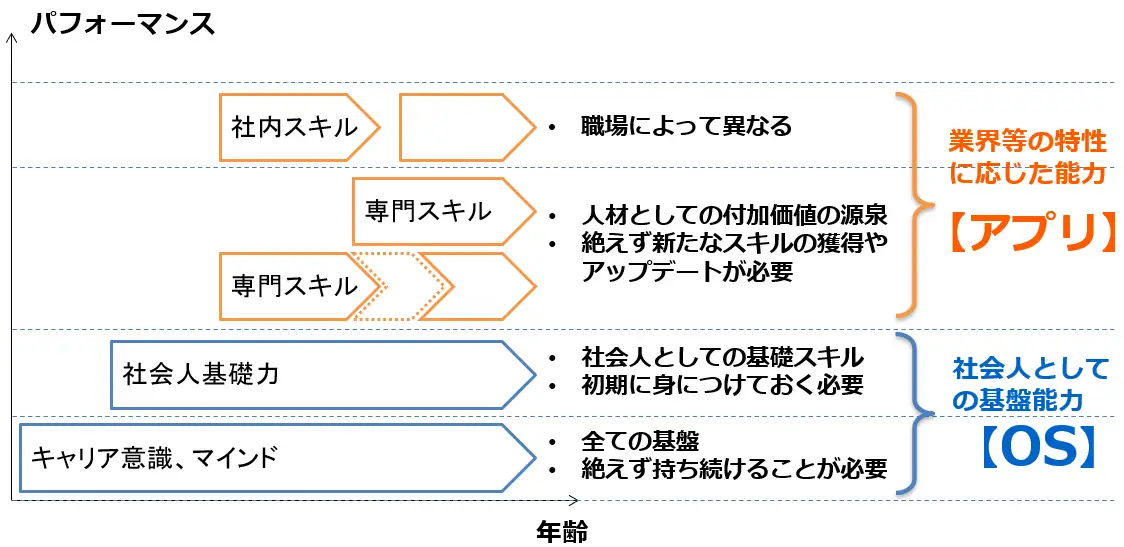

このように、社会人基礎力は、人生100年時代の到来という社会変化を背景に、より重要性が増しています。パソコンやスマートフォンに例えると、社会人基礎力はOSで、業界や職種などの特性に応じて必要となる能力(社内スキル、専門スキル)はアプリにあたります。社内スキル・専門スキル(アプリ)を活かすためには、基盤である社会人基礎力(OS)をアップデートし続けることが必要です。

※下図_出所:「人生100年時代の社会人基礎力」説明資料(経済産業省)

2006年に提唱された「社会人基礎力」

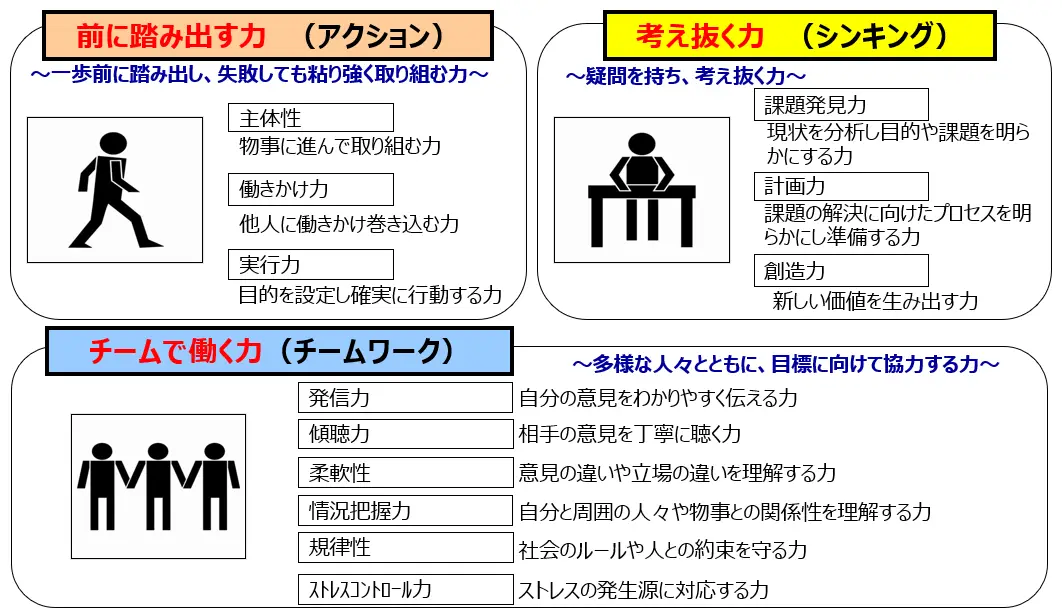

経済産業省が主催した産学の有識者による委員会により、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力を「社会人基礎力」として定義されました。「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」の3つの能力と、それに紐づく12の能力要素から構成されています。

※下図_出所:「人生100年時代の社会人基礎力」説明資料(経済産業省)

前に踏み出す力(アクション)

前に踏み出す力(アクション)は、「一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力」を指し、指示待ちにならず、一人称で物事を捉え、自ら行動できるようになることが求められています。

前に踏み出す力には、「主体性」「働きかけ力」「実行力」の3つ能力要素が含まれます。

●主体性:物事に進んで取り組む力

・自分がやるべきことを見極め、自分から進んで物事に取り組むことができる

・自分なりに判断し、他者に流されることなく行動できる

●働きかけ力:他人に働きかけ巻き込む力

・周囲の人に働きかけて、目標に向けて巻き込んでいくことができる

・相手に協力してもらうために、納得させるための理由を説明することができる

●実行力:目的を設定し確実に行動する力

・強い意志を持ち、失敗を恐れずに果敢に取り組むことができる

・責任を持って、困難な状況から逃げ出さずに粘り強く取り組むことができる

考え抜く力(シンキング)

考え抜く力(シンキング)は、「疑問を持ち、考え抜く力」を指し、論理的に答えを出すこと以上に、自ら課題提起し、解決のためのシナリオを描く、自律的な思考力が求められています。

考え抜く力には、「課題発見力」「計画力」「創造力」の3つの能力要素があります。

●課題発見力:現状を分析し目的や課題を明らかにする力

・目標の達成に向けて乗り越えなければならない課題を的確に把握することができる

・物事の本質を見極めて原因を掘り下げることにより、根本的な原因を探し出すことができる

●計画力:課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力

・やるべきことを明らかにして優先順位をつけることにより、実現性の高い計画を立てることができ る

・予定と現在の状況の違いを意識して、柔軟に計画を見直すことができる

●創造力:新しい価値を生み出す力

・従来の常識や発想にとらわれず、新しいものやアイデアを考え出すことができる

・いくつかのものやアイデアを組み合わせることにより、新しい価値を生み出すことができる

チームで働く力(チームワーク)

チームで働く力(チームワーク)は、「多様な人々とともに、目標に向けて協力する力」を指し、グループ内の協調性だけに留まらす、多様な人々との繋がりや協働を生み出す力が求められています。

チームで働く力は、「発信力」「傾聴力」「柔軟性」「情況把握力」「規律性」「ストレスコントロール力」といった6つの能力要素から成り立っています。

●発信力:自分の意見をわかりやすく伝える力

・自分の意見を整理して、相手に理解してもらえるように分かりやすく伝えることができる

・事例や客観的なデータなどを用いて、相手に具体的に伝えることができる

●傾聴力:相手の意見を丁寧に聴く力

・適切なタイミングで確認や質問を行うことで、相手の意見を引き出すことができる

・うなずいたり共感を示したりすることで、相手が話しやすい環境を作ることができる

●柔軟性:意見の違いや立場の違いを理解する力

・自分のやり方に固執せずに、相手の意見や立場を尊重して理解することができる

・他者からのアドバイスを進んで受け入れることができる

●情況把握力:自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

・周囲から期待されている自分の役割を理解して行動することができる

・周囲に及ぼす影響を理解して、意識しながら行動することができる

●規律性:社会のルールや人との約束を守る力

・ルールや約束を理解して、状況に応じて自分の行動を律することができる

・礼儀が求められる場面で正しく振舞うことができる

●ストレスコントロール力:ストレスの発生源に対応する力

・ストレスの原因を見つけて、自分の力または他者の力を借りて取り除くことができる

・ストレスを感じることがあっても、前向きに捉えて重く受け止め過ぎないようにできる

なぜ今「社会人基礎力」なのか

人生100年時代の到来で、人生における時間の使い方が大きく変わろうとしています。今までの人生80年として考えられていた時代から、人生を過ごす時間が20年増えたことで、「教育⇒仕事⇒老後」という従来型の人生モデルが機能しづらくなりました。

そのような環境では一人ひとりが、人生をどう過ごしていきたいかを見つめ直し、キャリアを再設計することが必要になってきます。社会に出た後でも時代の変化に対して対応しながら、働くことや学ぶことについて考え直す機会を持ち、仕事と学びを循環させていくキャリア設計を作っていく、社会人としての新しい基礎力を身につけることが重要になってきます。

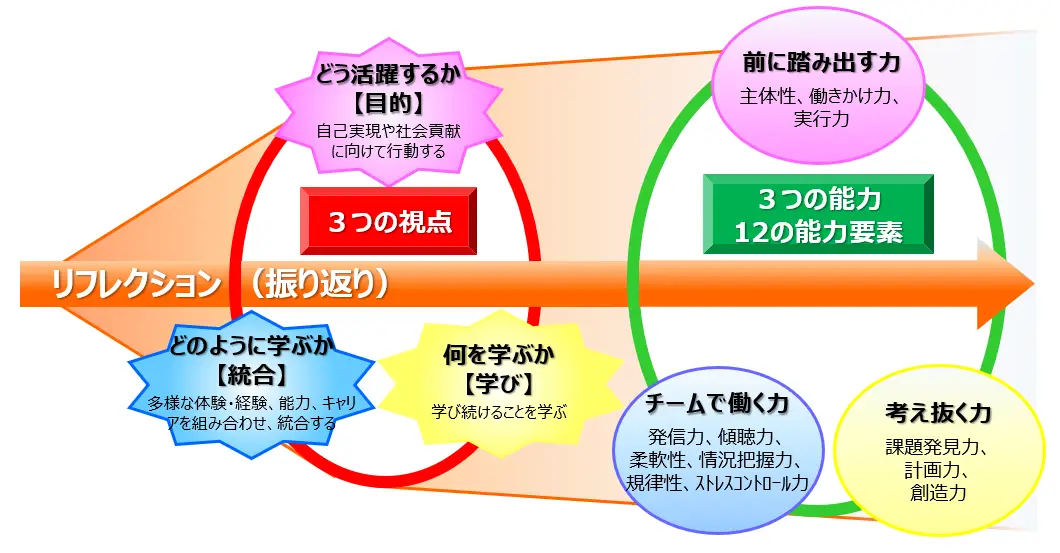

「人生100年時代の社会人基礎力」は、これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力と定義され、社会人基礎力の3つの能力/12の能力要素を内容としつつ、能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション(振り返り)しながら、「目的」、「学び」、「統合」の3つの視点のバランスを図ることが、自らキャリアを切りひらいていく上で必要と位置付けられています。また、一人ひとりが「自分のキャリアは自分のものである」というキャリアオーナーシップを意識することも大切であるという視点が示されています。

※下図_出所:「人生100年時代の社会人基礎力」説明資料(経済産業省)

どう活躍するか(目的)

「自己実現や社会貢献に向けてどのように行動するか」という視点です。

目的達成に向けて行動を起こす際は、具体的な行動を考えて主体的に実行するほか、同じ目的を持つ周囲への働きかけが求められます。このような行動を起こすきっかけを創り出すには、「前に踏み出す力」が重要になります。

何か学ぶか(学び)

「学び続けることを学ぶ」という視点です。

従来は直線的なキャリアが主流でしたが、今後は「働きながら学ぶ」という複線的なキャリアが主流になっていきます。このような時代の流れに対応するため、自分はいま何を学ぶべきかを考え、常に学び続ける力を磨くことが必要です。学ぶことによって自らの強みを強化し、能力を発揮するためには、「考え抜く力」がより重要になってきます。

どのように学ぶか(統合)

「多様な体験・経験、能力、キャリアを組み合わせ、統合する」という視点です。

新たな学びを単なるインプットにとどめず、これまでの多様な経験や培ってきた能力、キャリアと掛け合わせて発揮していくことが大切です。自分の新たな価値を創出していくためには、「考え抜く力」や「チームで働く力」がより重要となります。

「社会人基礎力」を鍛えるには

社会人基礎力は研修等で正しい知識を学び、実践を積むことによって鍛えることができます。社会人基礎力を鍛えるためには、まずは、自分を知ることから始めましょう。これまでの経験やキャリアの棚卸しを行い、今の能力を把握したうえで、社会人基礎力のうちどれを優先的に鍛えるべきかを考えるのが効果的です。

社会人基礎力の自己評価には、厚生労働省の「エンプロイアビリティチェックシート」を使ってみてはいかがでしょうか。12の要素ごとに設問が5問ずつあり、合計60問を「YES」「NO」で回答できますので、短時間で診断することができます。

さいごに

社会人基礎力は、すべての世代に必要とされる能力(OS)で、仕事が変わっても通用するポータブルスキルです。社会の変化が激しいなかで、求められる能力(アプリ)が大きく変化していくからこそ、基盤となる社会人基礎力のアップデートが求められます。

そのためには、学び続ける姿勢が大切です。新しい年のスタートに、「どんなキャリアを築きたいか?」「これからの人生をどう生きたいか?」を考えてみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。